占位

洞察|行业篇

出发,移动的智能空间

TANG UX

让商业触及人心

分享至

从《霹雳游侠》里的汽车KITT到《美国队长2》里局长尼克的雪弗兰战车,再到最近的热播剧《他来了请闭眼》里的安迪,影视作品从来没有停止过对智能汽车的想象。会思考,会说话,感应主人的想法,能独立行动,甚至有一点幽默感,这正是人们所期待的智能。如今,其中一些曾经不可思议的功能正逐渐转化成现实:触屏、声控、甚至自动驾驶。汽车似乎真的越来越智能,然而这些技术真的满足了人们的需求吗?

用户想要的,是更好的利用时间

随着经济高速发展与城市规模扩大,交通拥堵成为都市人出行的常态。尤其在一二线城市,高峰时段每出行1小时,就会有27分钟耗费在严重堵车上。人们在车内的时间变得更多,渴望在车内实现的事情也变得更多。唐硕对人车关系的研究显示,在漫长的行车过程中,用户期望随时能通过装置或系统取得必要的资讯,完成恰当的任务。不同类型、不同级别的需求在车内汇集,对智能车载系统提出了更高的要求。

将个性化体验做到极致

为了能更好的了解用户对于智能车载系统的需求,唐硕深度访谈了30位车主用户,倾听他们与车之间的故事。研究发现,家庭观念、消费观念、互联意识与社交行为,左右了用户与车的关系。不同人群在与车的互动中,都存在不同的需求与痛点:持家型用户注重对汽车的养护,同时也精打细算;事业型用户常常在车内阅读新闻、处理工作;保守型用户对导航功能与电子狗功能需求强烈,却往往因操作复杂而放弃。

如何满足不同用户的需求呢?通过车载系统与手机互联,为用户提供个性化服务。目前中国智能手机拥有率高达86%。智能手机成为了最了解用户的智能设备。当手机与车载系统融合,汽车即能实时感知、忠实记录、积极反馈。如在行车过程中针对个人驾驶习惯,适当的提醒如何降低油耗;如通过车载系统同步手机重要信息,甚至为其语音阅读手机收到的最新新闻;如在用户连接手机后,就自动调整至该用户常用的座椅高度与后视镜角度,为其播放爱听的音乐,导航优先显示其常去的地点。

安全与高效仍是第一位

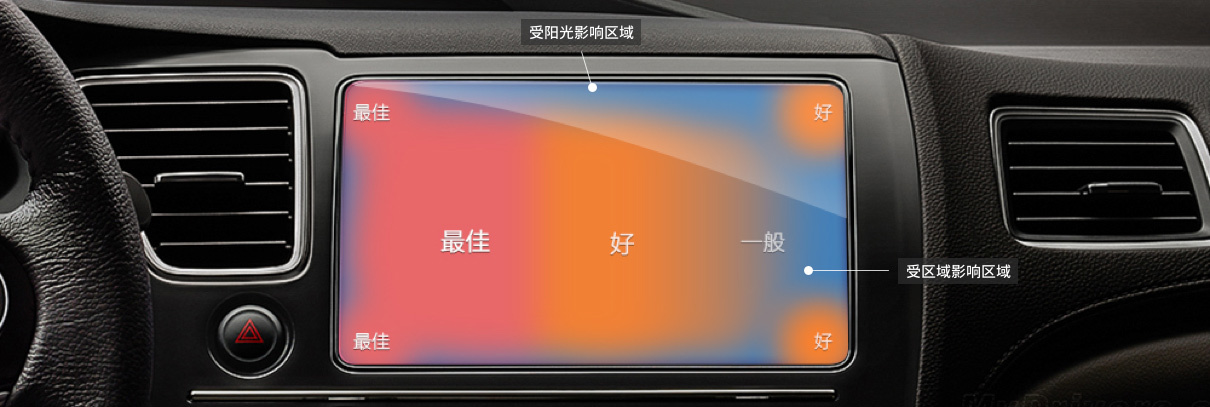

车在40km/h行驶时,每秒钟可以前进11米。也就是说,当人们低头看一眼手机或者换一个广播频道的2至3秒间,汽车就已经向前移动了30多米。最常使用车载系统的用户,是驾驶员。使用场景也多是在移动状态中。当用户手握方向盘,注意力几乎都集中在前方道路,只能将有限的精力分去操作车载系统。因此,车载系统的设计需从移动场景出发,站在驾驶的角度进行思考,在设计上尽量减少用户的思考,简化用户的行为。精简信息,让重要的功能靠近驾驶座,便于用户操作,从而保证车载系统的安全与高效。

体验思维改变未来移动生态

什么才是更好的人车互动体验?上海的内环高架在高峰时期,不允许外地牌照和实习车辆上高架。如果用户在初次使用车载系统时即录入驾照信息,系统自动识别其驾照实习期的期限,在期间规划导航路径时能自动规避内环高架线路,就能有效避免用户违规。如果在用户发生严重的交通事故后,数据直接同步到用户常去的4S店,4S店专员主动联络用户,协助用户完成后续的流程,就能改善目前繁琐的汽车维修服务体验。

随着用户的使用行为与偏好被车载系统记录、分析,用户数据逐渐丰满与深入,也就为人车互动带来了更多的可能性。未来唐硕与合作伙伴希望构建的,是一个跨触点、跨渠道、资源整合的汽车服务生态。以用户为中心,融合个性化、弱社交与大数据等元素,打通用户买车、驾车、停车、养车的全流程,实现更好的移动体验,探索创新的移动方式。

扫码关注公众号,了解更多洞察详情